Ökologischer Schutz gegen Holz zersetzende Pilze

Die gegenseitige Hemmung eines Organismus durch einen anderen basiert auf der Ausscheidung toxischer Stoffwechselprodukte, Mykoparasitismus oder Nährstoffkonkurrenz (RAYNER & BODDY, 1988).

Antagonisten werden als Alternative zu chemischen und anderen Verfahren versuchsweise und vereinzelt auch in der Praxis zum Forst- und Holzschutz gegen pathogene Pilze eingesetzt (BRUCE, 1992).

Mehrere Arten von Trichoderma sind aktive Mykoparasiten, die in der Lage sind, verschiedene pflanzenpathogene Pilze zu parasitieren und zu unterdrücken.

Weindling wies bereits 1934 die hemmende Wirkung von Trichoderma-Arten gegen verschiedene Pilze nach. Die in diesem Zusammenhang am häufigsten verwendeten Arten sind Trichoderma harzianum und Trichoderma virens (HUTTERMANN & CWIELONG, 1982; ELAD & KAPAT, 1999; HARMANN 2000).

Die Biologische Kontrolle mit Trichoderma-Arten hat sich als effiziente Methode zur Bekämpfung von pflanzenpathogenen Pilzen bewährt (CHET, 1987, 1993; LUMSDEN & VAUGHN, 1993).

Durch die Anwendung dieser natürlichen Verfahren kann der Einsatz von umweltschädlichen chemischen Fungiziden reduziert oder überflüssig gemacht werden (LEVITAN et al., 1995). Die wichtigsten Mechanismen der Biologischen Kontrolle durch Trichoderma-Arten sind die Produktion von antibiotischen Substanzen und Mykoparasitismus, unter Beteiligung von zellwand-abbauenden Enzymen und Antibiotika (HUTTERMANN & CWIELONG, 1982) Das Enzym Chitinase baut die Zellwände von Pilzsporen und Hyphen bodenbürtiger Pilze ab, so dass die Entwicklung des Pilzes gehemmt wird (HUTTERMANN & CWIELONG, 1982; ELAD, et al. 1983, 1988; CHET, 1987, 1993; LUMSDEN & VAUGHN, 1993).

Aus der Forstwirtschaft liegen seit den Arbeiten von RISBETH (1961) unterschiedliche Erfahrungen über den Einsatz von Antagonisten zur biologischen Kontrolle von holzzersetzenden Pilzen vor. Besonders erfolgreich erwies sich der präventive Einsatz von Trichoderma-Arten gegen holzverfärbende Bläuepilze der Gattungen Ceratocystis und Ophiostoma (FREITAG et al.1999; BRUCE, 1992; BEHRENDT et al.1995; BLANCHETTE et al, 1996; FARRELL & THWAITES, 2001).

Trichoderma-Arten gehören zu den am häufigsten untersuchten Antagonisten, die zur Biologischen Bekämpfung gegen die beiden weltweit im Forst gefürchteten wurzelbürtigen Pilze Armillaria spp. und Heterobasidion annosum.

In Studien wurde gezeigt, dass verschiedene Trichoderma-Arten das Myzelwachstum und Ausbildung der Rhizomorphen von Armillaria-Arten hemmten (DUMAS & BOYONOSKI, 1992).

Die hemmende und zum Teil fungistatische Wirkung von Trichoderma-Arten gegen verschiedene Braunfäuleerregern wurde in Studien mit Trichoderma-Arten zweifelsfrei gezeigt (HIGHLEY & RICARD, 1988).

Im "Erdeingrabetests" wurde der Holzabbau durch zwei Braunfäuleerreger gehemmt, während die untersuchten Weißfäulepilze weniger empfindlich reagierten (HIGHLEY & RICARD, 1988).

Interessant ist die Beobachtung, dass die meisten wurzelbürtigen Pilze (Ganoderma adspersum, Inonotus dryadeus, Meripilus giganteus), die die Wurzeln unsere Stadtbäume zersetzen, nur sehr selten im Wald auftreten.

Andere Arten, die an Stadtbäumen große Schäden verursachen, z.B. Kretschmaria deusta, treten im Wald lediglich als harmlose Saprophyten an Wurzelstöcken auf.

Die möglichen Gründe hierfür dürften vor allem mit dem Vorhandensein potentieller Eintrittspforten und mit dem fehlenden Auftreten natürlicher Gegenspieler (Antagonisten) auf Standorten im Stadtbereich zusammenhängen.

An der Professur für Forstbotanik und Baumphysiologie (Uni Freiburg) wurde aufgrund dieser Grundlagen seit im Rahmen einer Doktorarbeit die Möglichkeit untersucht, nach Schnittmaßnahmen an Bäumen einen prophylaktischen Schutz gegen holzzersetzende Pilze mittels Trichoderma

spp. - Sporensuspensionen zu etablieren.

Dipl. Forstwirt M. Schubert konnte die Beobachtungen von Dr. S. D. Ferner und PD Dr. F. Schwarze der letalen Wirkung gegenüber folgenden Pilzarten in verschiedenen Laborstudien nachweisen:

G. lipsiense; G. adspersum; G. resinaceum; I. hispidus; A. mellea; A. gallica; A. ostoyae Mykoparasitismus (G. resinaceum

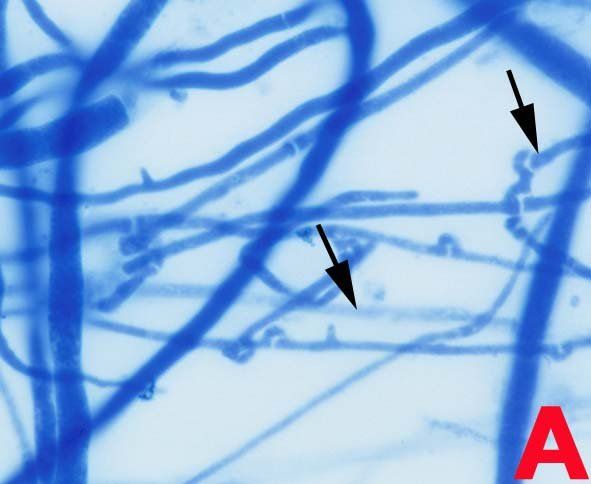

vrs. Trichoderma atroviride):

A: T. atroviride

überwächst das Mycel von G. resinaceum (Pfeile). Foto Schubert

B: Bereits nach wenigen Tagen werden die Hyphen des Holzzersetzers lysiert (Pfeile). Foto Schubert

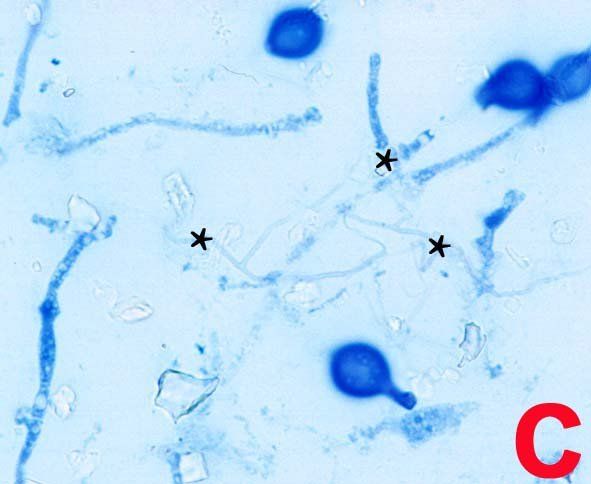

C: Lediglich die doppelwandigen Chlamydosporen sind übrig. Die restlichen Hyphen von G. resinaceum

sind vollständig aufgelöst worden (Sternchen). Foto Schubert

Die Ergebnisse der Feldstudien zeigten jedoch, dass die Persistenz der applizierten Sporensuspension auf den Schnittflächen für die Praxis als unbefriedigend einzustufen ist. Selbst das Beimischen von Nährstoffen und die Verwendung eines Feuchte speichernden Gels erhöhte die Dauerhaftigkeit nicht ausreichend. Somit ist eine Applikation von Trichoderma spp. als Antagonist gegenüber einer Besiedelung durch Holz zersetzende Pilze nur bei großen Schnittflächen (z.B. Kronensicherungsschnitt) praktikabel. Hier muss jedoch mit einer sich jährlich wiederholenden Applikation gerechnet werden.

Mangelnde Feuchtigkeit ist sicherlich ein Hauptgrund warum die Persistenz von Trichoderma spp. auf Schnittflächen nur wenige Monate beträgt. Anders sieht dies natürlich bei Applikationen bei Wurzelverletzungen im Erdreich (z.B. Kanalbau) aus. Hier kann davon ausgegangen werden, dass Trichoderma spp. als bodenbürtiger Pilz bessere Konditionen vorfindet. Ein interessanter, zukünftiger Einsatzort...?

Seit dem Jahr 2006 werden mittlerweile spezifisch angezüchtete Trichoderma Stämme an Buchen appliziert, die von Meripilus giganteus

befallen sind. Es existieren zwar noch keine wissenschaftlich belegbare Beweise (auch nicht bei kommerziellen Anbietern), dass die Therapie mit dem Antagonisten den Pathogen in vivo erfolgreich bekämpfen konnte, jedoch berichten die Anwender vor Ort, dass sich bei den allermeisten Baumindividuen nach ein bis zwei Vegetationsperioden eine deutliche Verbesserung der Vitalität einstellt.

Falls Sie Interesse an einem Einsatz von Trichoderma

spp. haben sollten, stellen wir Ihnen die Sporensuspensionen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. (Kontakt).

Zwei Vegetationsperioden nach der Behandlung der pilzinfizierten Wurzelhorizonte und der nachfolgenden Applikation des Antagonisten und dem neuem Substrat(!), sind mit M. giganteus befallene Buchen in der Lage unzählige Adventivwurzeln zu bilden (Abb. rechts). Unbestritten keine baumstatische Verbesserung, aber zumindest eine aktive Unterstützung der Baumphysiologie. Ob dies zu einem längerfristigen Erhalt von Buchen mit M. giganteus Befall führen kann bleibt abzuwarten. Im Idealfall mit wiss. Begleitung.